お久しぶりです、ぺぇたぁです。

先日、「桜色の風が咲く」という映画を観てきました👀

Twitterでこの映画が公開されることを知り、ずっと観たいと思っていたのですが、

上映期間が短い!上映している劇場が限られている(しかもそのほとんどがぺぇたぁの車いすでは観れない)!などが重なり、やや諦めかけていましたが、何とか観ることができました😌

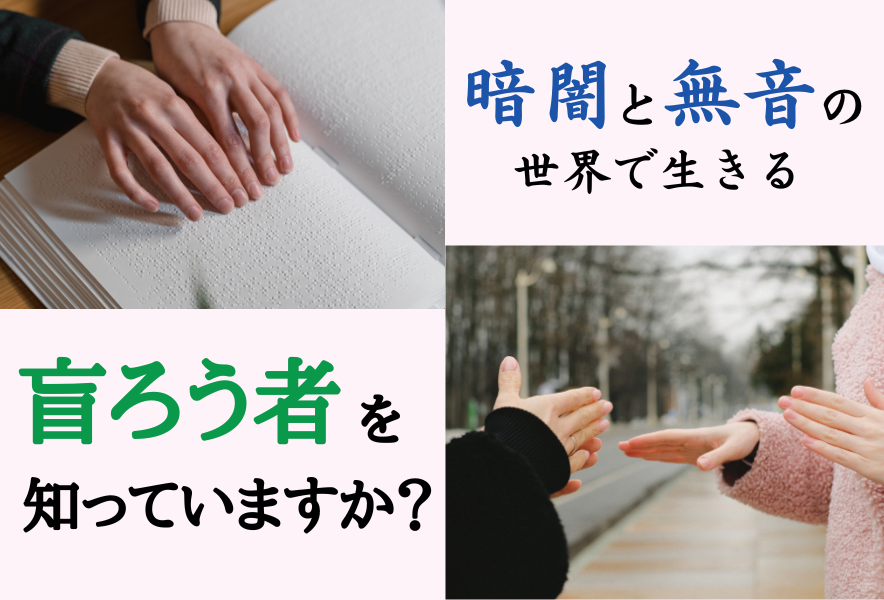

皆さんは「盲ろう者」と呼ばれる方たちがいることを知っていますか?

あの有名なヘレン・ケラーのような、目も耳も不自由な人のことを盲ろう(盲聾)者と呼びます。

今回は、ある一人の盲ろう者とその母親をモデルにした映画にまつわるお話です。

映画情報&感想

「桜色の風が咲く」

9歳で失明、18歳で聴力も失いながら、やがては盲ろう者として世界で初めて大学教授となった、東京大学先端科学技術研究センター教授・福島智さんと母・令子さんの実話を基に描いた人間ドラマ。

小雪が母・令子役で主演を務め、田中偉登が青年期の智を演じる。

感想

映画を観るまで、私は盲ろう者という方の存在を知らなかったのですが、それでも同じ障害者として重なる部分もあり、とても引き込まれる内容でした。

実はこの映画の主人公は盲ろうの智ではなく、その母親の令子なのですが、母親の愛と偉大さを強く感じる瞬間がたくさんありました。智の目が見えなくなるとわかったときも、耳が聞こえなくなっていくとわかったときも、令子は決して諦めず、点字を覚えて智が学校で使う参考書の点訳(一般の図書を点字で翻訳すること)をしたり、盲ろうとなった智と何とかコミュニケーションをとるために指点字を思いついたりと、母親の献身的な支えがあったからこそ、智もあきらめずにこれたのではないかと思います。

また、母親だけでなく智の二人の兄や、父親との関係も描かれており、家族の葛藤やきょうだい児としての辛さなど、福祉の眼で見ると、この映画には盲ろうだけではないさまざまなテーマがあるのだということに気づきます。(本当は一つ一つに取り上げたいのですが、書ききれないので、是非映画をご覧になって皆さんなりのテーマを感じていただけたらと思います。)

映画の中で印象に残っている二つの言葉があります。

神様は強いやつにしか越えられない試練は与えないっていうやろ。僕はこの言葉が嫌いや。弱くてもいいから普通でありたい。

僕がこういう状態になったんは、こういう僕じゃないとできないことがあるからちゃうやろか。

※記憶を基に書いているので表現が実際のセリフとは異なっている可能性があります。

どちらも智の言葉ですが、一つ目の言葉は、耳がだんだんと聞こえなくなっていく焦りや戸惑いの中で発せられた言葉で、二つ目はその体験を越えた智が発したものです。

障害を持つ身である私は、この言葉がとても胸に刺さりました。

障害者として生きていかなければならない苦しみから目を背けて、自分に障害がなければどれほどよかっただろうと思うこともあります。ですがそうはいっても、障害が消えてなくなるわけではありません。辛くて苦しいけれど、同じように苦しんでいるほかのだれかの力になることができるかもしれない。その人のために声をあげることができるかもしれない。それは障害を持った私だからこそできることであり、私にしかできない「使命」なんだ。

障害を受容し、自分の生きる意味を見出した智の言葉からそんなことを考え、勇気をもらいました。

そうした智の姿は、障害を持った人だけではなく、多くの人に勇気と生きる希望を与えてくれるのではないかと思います。

まだまだ書きたいことがあふれてくるのですが、これ以上はネタバレになってしまうので、ぜひ劇場へ足を運んでいただければと思います!(地域によってはこれから上映開始のところもありますので、詳細は公式サイトを見てくださいね!)

盲ろうについて知ろう!

ここからは、知るとより映画が楽しくなる(かもしれない)盲ろうに関するあれこれをご紹介します!

盲ろう者とは

「目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障害を併せ持つ人」のことをいいます。

正確な数は把握されていませんが、盲ろう者は日本全国に1~2万人程と推計されています。 盲ろう障害は、目と耳という人間の主要な二つの感覚機能に障害を併せ持つため、 情報入手・コミュニケーション・移動など、様々な場面で困難が生じます。したがって、従来の「視覚障害」や「聴覚障害」といった単一障害に対する支援のみならず、「盲ろう」という障害の独自性に応じた支援が必要になります。

盲ろう者は、「光」と「音」が失われた状態で生活しているため、独力でコミュニケーションや情報入手、移動ができない、あるいは極めて困難な状態に置かれています。

つまりこれは、コミュニケーションできる相手が制限され、入手できる情報も制約され、そして、自由に移動することができない状態であり、まるで牢獄に閉じこめられているような生活です。目には見えない「透明な壁」に幽閉されている状態です。多くの盲ろう者はこのような「牢獄」から抜けだし、社会の中で精一杯、力を発揮したいと望んでいます。学び、働き、交流し、皆と共に暮らすという、生きている実感のある人生を送りたいと願っています。

(東京盲ろう者友の会HPより)

盲ろう者のコミュニケーション

「盲ろう」と一口に言っても、少しだけ文字を読むことができたり、言葉を聞き取ったりすることができる人がいたり、それまで点字を主に使って生活してきた人、手話を主に使ってきた人など、障害の状態や、盲ろうになるまでの経緯によりコミュニケーションの方法は異なります。そのため、その人それぞれに合わせたコミュニケーションが欠かせません。ここではその一部を紹介します。

話し手が手話を表し、盲ろう者がその手に触れて伝える方法です。この方法が難しい盲ろう者の場合、話し手が盲ろう者 の手指を持って、手話の単語に形作っていく方法もあります。

ブリスタ

点字ディスプレイ

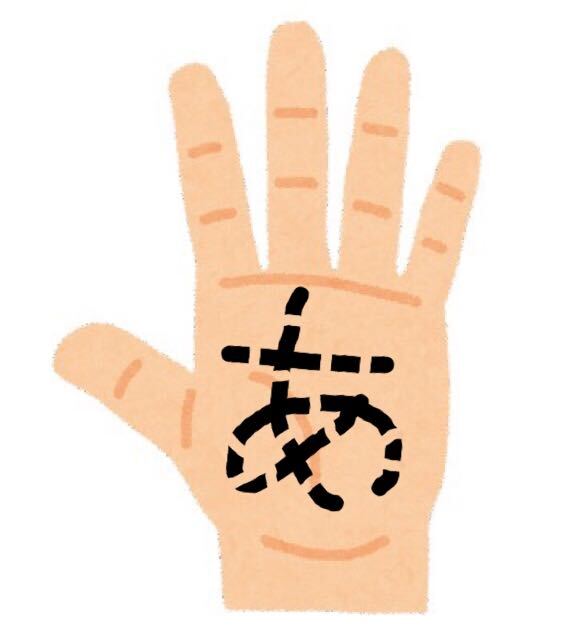

指点字

盲ろう者の指を点字タイプライターの6つのキーに見立てて、左右の人差し指から薬指までの6指に直接打つ方法です。「桜色の風が吹く」の主人公のモデルとなった、福島智さんの母令子さんが考案しました。智さんは、この方法でコミュニケーションを取られています。

福島智・東京大学教授会見 2022.10.14 jnpc

ローマ字式指文字

アメリカ式アルファベット指文字をローマ字表記で表し、盲ろう者の手に触らせて伝えます。この方法は、手の動きが少なく、少ない数の文字で表現できる利点があります。また、ローマ字式の母音と子音の組み合わせは、点字の構成に共通する部分が多く、点字学習の導入として応用できることから、盲ろう児の教育に多く使われています。

日本語式指文字

聴覚障害者の間で広く使われている日本語式指文字を、盲ろう者は残った視力で見たり触れたりすることで読み取ります。日本語式指文字だけを用いて通訳を受ける盲ろう者もいますが、手話と一緒に補助的に使われることがほとんどです。

これらの他にも、パソコンの画面に本人が見やすい大きさ、色、太さで文字を表示させる方法や、聴覚活用が可能な盲難聴や弱視難聴の盲ろう者に対して、耳元や補聴器のマイクなどに向かって話す方法などもあります。

いろいろなコミュニケーションの方法があるんだね!

さらに、「ブレイルセンス」と呼ばれる、機器1台のみで、漢字かな交じり文の読み書き・電子メールの送受信・ウェブページへのアクセス・辞書の検索・点字図書のダウンロードと閲覧・録音等が可能で、持ち運び可能なモバイル機器などもあります。

(詳しく知りたい方はこちらのページ→東京大学先端科学技術研究センター バリアフリー分野 03福島智の研究環境)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いかがだったでしょうか。さまざまなコミュニケーション方法や機器を通して、盲ろうの方たちは世界とつながっていますが、まだまだ十分であるとは言えません。まずは盲ろう者のことを、そしてどのような支援が行われ、その課題は何なのか、私たち一人一人が知っていく事が大切ですね!

関連サイト

・映画「桜色の風が咲く」公式サイト https://gaga.ne.jp/sakurairo/

・東京盲ろう者友の会 http://www.tokyo-db.or.jp/

・全国盲ろう者協会 http://www.jdba.or.jp/

・東京大学先端科学技術研究センター バリアフリー分野 福島智研究室 http://bfr.jp/

コメント